近日,物理科学与技术学院杨铁副教授团队瞄准拓扑量子材料前沿,在3D无机电子化物领域取得突破性进展。他们与河北师范大学、河北工业大学、东京科技大学以及澳大利亚卧龙岗大学研究人员合作,在国际权威学术期刊《Advanced Science》发表题为《3D Topological Inorganic Electrides: Screening, Properties, and Applications》的研究论文。该研究首次发现12种稀土氢化物(ReH2)构成的3D无机电子化物家族,其中9种为新发现材料。这些材料展现出丰富的拓扑量子态与磁电耦合特性,包括二次三重简并点、闭合/开放外尔节点线等新奇结构,并具有超高异常霍尔电导率(939 Scm-1)和超低功函数(2.6―3.9 eV),在量子输运、电子发射器件和高效氨合成催化等领域具有重要应用前景。该成果不仅填补了国际上3D拓扑无机电子化物研究的空白,更为量子器件开发与催化应用提供了全新材料平台,彰显了学校在凝聚态物理领域的创新实力。

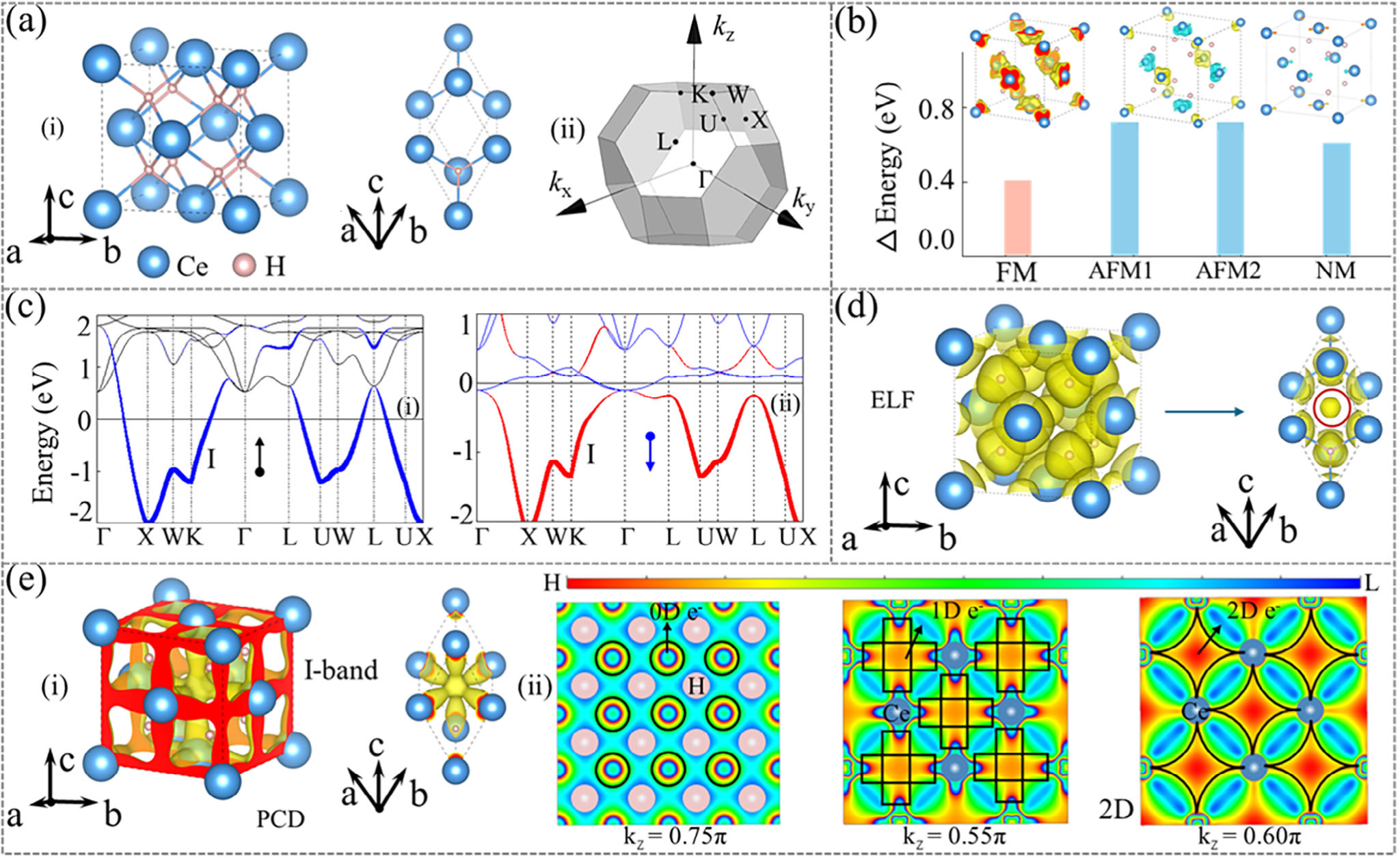

传统无机电子化物研究局目前大多局限于0D笼状、1D通道和2D层间电子构型,而该团队通过晶体对称性结构的思路设计,发现稀土氢化物中存在相互连通的3D间隙电子网络。并首次实现三种拓扑态共存:二次三重简并点(QTDP)、闭合外尔节线环(CWNL)和开放外尔节线(OWNL),其表面态呈现六边形费米弧与花瓣状鼓面态,为探索自旋极化输运提供了理想模型。

通过第一性原理计算发现,该家族材料具有多样化磁有序:2种铁磁(FM)、7种反铁磁(AFM)和3种非磁(NM)构型。以CeH2为代表,自旋轨道耦合诱导的时间反演对称性破缺产生巨大贝里曲率,导致异常霍尔电导率峰值达939 939 Scm-1,通过电子掺杂可进一步调控至费米能级,为开发高灵敏度磁传感器奠定基础。另外,材料表面展现的超低功函数特性(最低2.61 eV)使其具备优异电子发射能力。在外电场调控下,3D间隙电子可迁移至表面形成准二维电子气,开关比达0.9 eVÅ -1,有望实现新型电控电子源器件。此外,TbH2表面对氮气分子的活化能垒低至2.1 eV,可显著促进氨合成反应,为设计高效催化剂提供新思路。

该研究创新性地将拓扑物理与无机电子化物耦合,提出“3D拓扑无机电子化物”概念,为多场调控量子器件设计开辟新路径,不仅拓展了拓扑材料的边界,更通过磁电―催化性能的集成,展现了量子材料在能源与信息领域的交叉应用潜力。

研究得到国家自然科学基金、河北省自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202507469

撰稿人:杨铁

审稿人:周钰青、吴正茂